フケがハゲる原因になる?薄毛・抜け毛との関係や対策方法を解説

「フケが原因でハゲる」と悩む人は多くいます。身近にみられるフケですが、頭皮の炎症をともなう脱毛症であることもあります。この記事ではフケの種類やフケを減らすための対策を解説しています。

薄毛が気になっている方の中には、フケがハゲる原因と考えている方もいるのではないでしょうか。フケが出ることは珍しくはありませんが、あまりに多いと頭皮や毛髪に悪影響がないか気になるはずです。

そこでこの記事では、フケと薄毛の関係や対策方法について解説します。薄毛とフケで悩んでいる方は参考にしてみてください。

■ 本記事のサマリ

- フケは男性の薄毛の原因の多くを占めるAGA(男性型脱毛症)の直接の原因ではない

- しかし、フケは頭皮環境の悪化で薄毛を引き起こす可能性がある

- フケと薄毛が気になる方は、まずは原因の特定のためにクリニック等の受診を推奨

- 個人でできる対策として、洗髪習慣の改善や食生活改善が挙げられる

フケは頭皮環境が悪化している可能性

フケと薄毛の関連を説明する前に知っておきたいのが、フケが出る仕組みです。ここではフケの特徴や仕組みについてみていきます。

フケとは古い角質

フケは頭皮の表面にある古い角質が剥がれ落ちたものです。

いわゆる頭皮の垢で、多くの場合、頭皮の汗や皮脂、ホコリと混ざっています。通常のフケは小さく、それほど目立つものではありません。目立つフケがあっても、日々のシャンプーによりきれいに洗い流されます。

その一方で、頭皮が不衛生な状態になるとフケが残りやすくなります。

頭皮にあるフケによりかゆみが生じたり、肩に落ちて目立ったりするなど、問題を抱えることに繋がるため注意しましょう。

フケが出る仕組みとは

フケは頭皮のターンオーバーによって生じます。

頭皮をはじめとする皮膚は新陳代謝を繰り返しています。

具体的に説明すると、新しい皮膚細胞が上に向かって押し上げられると、皮膚の表面にある古い皮膚細胞が剥がれ落ちていく仕組みです。

フケの種類と出る原因

フケは皮脂の割合によって2つのタイプがあります。ここではフケの種類とその原因について説明します。

乾性フケは「頭皮の乾燥」で発生

乾燥している頭皮にできるフケで、サラサラしており小さいのが特徴です。一般的に多いのは、この乾性フケです。

乾性フケは、頭皮の保湿が不十分なために生じることがあります。

乾性フケの予防には、シャンプーで頭皮の清潔を保つ必要があります。

ただし、洗浄力の強すぎないシャンプー剤で優しく洗うことが大切です。

脂性フケは「過剰な皮脂分泌」で発生

皮脂分泌が過剰な頭皮にできるフケです。フケが大きく塊となっています。

多くの場合、フケの他にも頭皮にベタつきがみられるのが特徴です。

脂性フケは頭皮の皮脂分泌が多い男性にみられる傾向があります。

頭皮の皮脂分泌が多いと、マラセチア菌などの雑菌が繁殖しやすくなり、脂漏性皮膚炎など皮膚の病気を起こしやすくなるので注意が必要です。

フケは直接ハゲに関係ないが、

ハゲを加速させる危険性がある

薄毛で悩んでいる方の中には、頭皮のフケが原因と考えている方もいるかもしれません。ここではフケと薄毛の関係についてみていきます。

フケはAGA(男性型脱毛症)の原因ではない

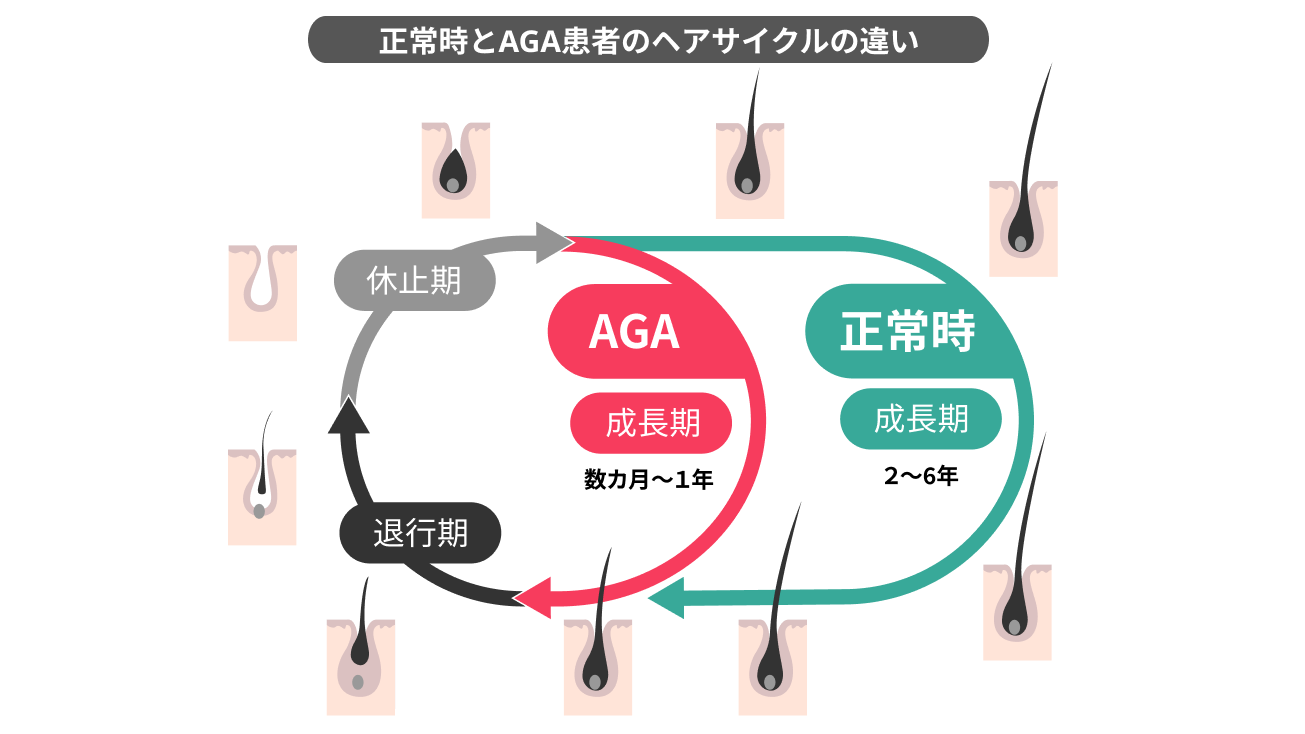

男性の薄毛の中でも、幅広い世代に多くみられるのがAGAです。

AGAは男性型脱毛症のことで、男性ホルモンの影響によって起こる薄毛です。

具体的には、男性ホルモンのテストステロンがジヒドロテストステロン(DHT)に変化することが発端となります。

DHTが毛根に作用すると頭髪のヘアサイクルが短くなり、毛が細くなったり抜け毛が増えたりします。

AGAを発症するかどうかは遺伝的な体質によって決まります。

そのため、フケそのものはAGAの直接的な原因ではありません。

ただし、薄毛対策には食事やヘアケアが大切であるように、フケにより健康な毛髪が育つのが妨げられることで、AGAによる薄毛の進行を加速させてしまう可能性があります。

フケを伴う脱毛症に注意

頭皮にフケが多く見られる場合は、脱毛症を発症している可能性も否定できません。フケをともなう脱毛症について詳しく確認していきましょう。

多量の乾性フケが出る粃糠性脱毛症

乾性フケの大量発生と抜け毛がみられる脱毛症です。

白く乾燥したフケが特徴で、大量のフケにより頭皮が炎症を起こします。フケそのものが毛穴を塞ぐことで、脱毛を引き起こすことがあります。

粃糠性(ひこうせい)脱毛症は、症状に気づかない人も少なくありません。

正しくシャンプーをしているのにフケが減らない場合は、粃糠性脱毛症の可能性を疑ったほうが良いでしょう。

粃糠性脱毛症による抜け毛は一時的で、頭皮環境が正常になれば発毛が期待できます。

皮脂の過剰分泌が見られる脂漏性脱毛症

脂漏性皮膚炎によって起こる脱毛症です。

頭皮の皮脂の過剰分泌によりカビ菌の一種であるマラセチア菌が異常繁殖し、脂性フケがみられるようになります。

脂漏性皮膚炎によるフケは、黄色く湿っているのが特徴です。

脂漏性脱毛症も、頭皮の炎症によりかさぶたができ、毛穴を塞いでしまうために抜け毛の原因になります。

皮膚炎による頭皮のかゆみで、引っ搔いてしまうこともあるでしょう。

脱脂漏性脱毛も一時的なものなので、頭皮の状態が正常になれば再び発毛が期待できます。

しかし、いずれの脱毛症も、自分では判別がつきにくい場合も多いです。

フケが多く、薄毛が気になるという方は、一度クリニック等を受診することをお勧めします。

医療機関では専門家が薄毛の原因を特定した上で、適切な治療を勧めてくれるため、早急な薄毛改善が期待できます。

薄毛(ハゲ)予防のためのフケ対策

フケは頭皮の新陳代謝によって起こりますが、そのままにすると薄毛を悪化させる原因になります。薄毛が気になっている方は、頭髪ケアの一環として次のようなフケ対策を行いましょう。

シャンプーを変えてみる

意外にも、フケの発生はシャンプーが原因の場合があります。

男性は頭皮の皮脂分泌が多いので、洗浄力の強いシャンプー剤を好む人も多いでしょう。

強めのシャンプーを使うと、頭皮に必要な皮脂が洗い流されてしまい、かえって皮脂分泌を増やし脂性フケを増やすことがあります。また頭皮に刺激を加え、炎症が起こることもあります。

フケが気になる人は、毎日使っているシャンプーを変えてみるのもよいでしょう。

粃糠性脱毛症や脂漏性脱毛症は頭皮の雑菌によるものなので、抗菌作用のあるシャンプーを使うのも効果的です。

正しく洗髪する

頭皮の清潔を保つにはシャンプーがかかせません。

シャンプーをするときは、爪を立ててガシガシ洗うのではなく、泡を使って優しく洗うことが大切です。

シャンプーは1日1回がおすすめです。

フケや頭皮のベタつきを解消するために1日に何度も髪を洗うと、頭皮の乾燥を招いて逆にフケが出やすくなります。

また、髪を洗う際はすすぎ残しのないように、十分に洗い流しましょう。

頭皮に洗浄剤が残るとフケの原因になります。特にシャンプー後のコンディショナーは、しっとり感を出すためにすすぎを十分にしない人も多いので注意が必要です。

食生活を見直す

普段の食事は頭皮の皮脂分泌や潤いに影響を与えます。フケで悩んでいる人は、食事内容にも気を付けてみましょう。

例えば、糖分や油分の多い食事が続くと、皮脂分泌が過剰になります。

レバーや魚、牛乳に含まれるビタミンB2やビタミンB6は皮脂分泌を抑える働きがあるので、脂性フケで悩んでいる人は意識して取るのがおすすめです。

また厳しいダイエットにより、油脂の摂取量を極端に減らすと、頭皮の皮脂分泌が不十分になります。

頭皮の潤いが不足することで、乾性フケが生じやすくなることがあります。毛髪の健康のためには、適度な油脂の摂取も必要なので、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

規則正しい生活を送る

規則正しい生活は健康な頭皮や頭髪の基本です。

睡眠不足だったり、心身の疲労が溜まったりするとホルモンバランスが乱れる原因になります。その結果、頭皮の皮脂分泌や新陳代謝に影響を与え、フケが増えることがあるのです。

フケで悩んでいる人は、規則正しい生活を意識してください。

毎日同じ時間の起床と就寝を心がけ、生活のリズムを整えるようにしましょう。平日の睡眠不足を週末の寝だめで解消しようとすると、かえって生活リズムが崩れる原因になります。

薄毛(ハゲ)やフケが気になる方はクリニックへ相談

フケは、皮膚の新陳代謝により頭皮が垢になったものです。フケはAGAの直接の原因ではありませんが、そのまま放置すると頭皮にかゆみを生じたり、毛穴を塞いだりするため、薄毛に影響を与えることがあります。

薄毛の進行を防ぐには、何よりも早い対策が大切です。薄毛やフケが気になるという方は、まずは薄毛改善を専門とするAGAクリニックへ相談してください。そうすれば、原因が明らかになり、適切な治療や対策ができるでしょう。

天野 方一 先生

ヘアテクト 顧問医師

日本抗加齢医学会専門医

埼玉医科大学卒業後、都内の大学附属病院で研修を修了。東京慈恵会医科大学附属病院、足利赤十字病院、神奈川県立汐見台病院などに勤務、研鑽を積む。2018年9月よりハーバード大学公衆衛生大学院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)に留学。予防医療に特化したメディカルクリニックで勤務後、2021年よりへアテクト顧問、2022年より理事長に就任。日本腎臓学会専門医・指導医、抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医、公衆衛生学修士、博士(公衆衛生学)の資格を有する。

- 本記事はHAIRTECTスタッフが天野医師にインタビューを実施し、スタッフが内容をまとめたものとなります。

- 本記事の内容は公開日時点の情報となります。 情報などは更新されていることもありますので、最新情報を確かめていただくようお願いいたします。

公式サイトへ

公式サイトへ

.png)